「株式分析アカデミー」という名前を検索してみると、公式サイトや運営会社の情報、SNSでの発信、口コミなどがほとんど見つかりませんでした。

通常、投資関連のスクールや情報サービスであれば、講師の経歴や受講生の声、料金プランなど、何らかの形で情報発信を行っているものです。

しかし「株式分析アカデミー」に関しては、そうした発信が確認できず、どのような組織が運営しているのかも不明です。

過去にも、実在しない投資団体名や教育機関名を利用して、LINEやメッセージアプリ上で勧誘を行うケースが報告されており、注意が必要です。

「株式分析アカデミー」という名前も、一見すると専門的な機関のように見えますが、実際の中身はどうなのでしょうか。

そこで本記事では、「株式分析アカデミー」という名称を例に、実体のない投資ブランドがどのように悪用されるのか、法律事務所の弁護士が被害を防ぐために何を確認すべきかを解説します。

- 公式サイト・運営会社・ライセンスなどの基本情報が一切確認できない

- 「アカデミー」「スクール」など教育系ワードで信頼を演出している

- LINE登録や個別チャット勧誘に誘導する構造

上記の通り、株式分析アカデミーは詐欺の可能性が高いです。

既に株式分析アカデミーに入金してしまった場合は、すぐに弁護士に相談することで返金請求ができる可能性があります。

フォートレス国際法律事務所では、相談・事前調査を無料で承っております。(ご相談はこちら)

詐欺被害は早期対応が解決に繋がります。

被害の拡大を防ぐためにも、まずはLINEで弁護士にご相談ください。

※ご相談は何度でも無料です

株式分析アカデミーとは?どんなサービスなのか?

「株式分析アカデミー」という名称は、株式とアカデミーという専門性と信頼感を連想させる言葉を組み合わせたものです。

一見、投資教育を行うスクールや研究会のような印象を与えますが、実際には以下のように、基本的な情報が一切確認できません。

株式分析アカデミーの基本情報

| URL | 不明 |

| 運営会社 | 不明 |

| 所在地 | 不明 |

| 代表者名 | 不明 |

| 電話番号 | 不明 |

| メールアドレス | 不明 |

| ライセンス | 不明 |

このように、サービス名だけが独立して存在しており、どこが発信しているのかすら確認できない点は非常に不自然です。

株式分析アカデミーの実態を調査してみた

実際にGoogleで「株式分析アカデミー」というキーワードを検索しましたが、公式情報・運営元・利用者の声はいずれも見つかりませんでした。

また、Whois検索でも同名ドメインは未登録で、商標データベースや法人登記にも一致する名称は確認されていません。

つまり、この名称は 実際の法人・事業体として存在していない 可能性が高く、その点からも信頼できる情報源とは言い難い状況です。

なぜ「株式分析アカデミー」のような名称が詐欺に悪用されるのか

実体のない投資団体名が悪用される背景には、人間心理を突いた専門用語×安心ワードの組み合わせがあります。

- 「株式」「投資」などの専門的な単語で信頼感を演出

- 「アカデミー」「スクール」などの教育的ワードで安心感を強調

- 実在する教育機関のように見せかけてLINEやチャットに誘導

過去にも、「投資知識アカデミー」「金融研究所」など似た名称が、詐欺グループのLINE勧誘や投資アプリ誘導に利用された事例があります。

つまり、株式分析アカデミーという名前も、実在するかのように見せかけた信用ワードの寄せ集めである可能性があります。

株式分析アカデミーの詐欺を見抜くための怪しいポイントチェックリスト

一見それっぽい名前でも、次のような特徴が複数当てはまる場合、「実態のない投資ブランド」「一時的な勧誘用ネーミング」である可能性が高いです。

- 公式サイトが存在しない

- 投資関連サービスで公式ページがまったく存在しないのは、極めて異例です。正規のスクールや金融サービスであれば、会社概要や所在地、問い合わせ窓口、利用規約ような情報が必ず掲載されます。これらが確認できない=「責任を負う主体が存在しない」という意味で、安全性や信頼性を判断する材料がまったくない状態です。

- 運営会社・所在地が不明

- 住所や法人名が確認できないのは、最も危険なサインのひとつです。金融庁登録業者・法人登記・特定商取引法に基づく表記は、どれも透明性を担保するために義務付けられています。登記簿や金融庁データベースを調べても該当がない場合、その運営者は実在していないと考えるのが自然です。

- 「アカデミー」「スクール」「研究所」など教育的な名称を使用

- 一見、学びの場や教育機関のように見せて、信頼感を演出する手口です。「学ぶ=安全」「教育=信頼できる」という心理を利用し、投資初心者や副業層を安心させる狙いがあります。名前にアカデミーやラボが付いていても、教育機関・法人登記が確認できなければ、信頼材料にはなりません。

- 無料相談・LINE登録のみを案内

- 公式サイトを持たず、LINEやチャットで直接やり取りをさせる構造は要注意です。最近の詐欺スキームでは 「無料で学べる」「株式分析をサポート」と称してLINEに誘導し、その後、別サイトでの登録や入金を促す流れが確認されています。公式サイトやアプリがない状態でLINE登録を求める場合、個人情報収集または詐欺的勧誘の可能性が高いです。

- 情報更新や運営履歴が一切ない

- 検索しても古い情報すら出てこない場合、その名称が短命な使い捨てブランドである可能性があります。詐欺グループは、問題が表面化するとすぐに名称を変更します。つまり、痕跡がネット上に残らないよう設計されており、 「株式分析アカデミー」もその典型で、 情報が出てこない=被害を追跡されない仕組みと考えられます。

これらの特徴は、どれかひとつでも当てはまれば注意、3つ以上該当するなら実態のない詐欺名義である可能性が極めて高いです。

特に「教育系×投資」という組み合わせは、投資初心者の信頼したい心理を突く巧妙な罠です。

株式分析アカデミーの口コミ・被害事例

「株式分析アカデミー」に関する情報を、X(旧Twitter)・Yahoo!知恵袋・投資関連の掲示板などで調査しました。

株式分析アカデミーに関するX(旧Twitter)での口コミ

株式分析アカデミーに関するX(旧Twitter)での口コミはありませんでした。

株式分析アカデミーに関する掲示板での口コミ

株式分析アカデミーに関する掲示板での口コミはありませんでした。

株式分析アカデミーに関するYahoo!知恵袋での口コミ

株式分析アカデミーに関するYahoo!知恵袋での口コミはありませんでした。

株式分析アカデミーの口コミが少ない理由と注意点

「株式分析アカデミー」に関して、SNSや掲示板、口コミサイトなどを調査しましたが、利用者の声や実際の体験談はほとんど見つかりませんでした。

一見「口コミが少ない=被害がない」と思われがちですが、投資関連の詐欺スキームでは、口コミが出てこないこと自体が仕組まれているケースがあります。

その背景をもう少し掘り下げて見ていきましょう。

クローズドな勧誘スタイル

近年の詐欺的な投資コミュニティでは、公式サイトや広告を出さずに、LINEグループや招待制サロンを通じて勧誘する手口が増えています。

典型的な流れとしては、以下の通りです。

- 「株式投資を学べるアカデミー」で無料セミナーや体験グループに誘導

- LINE登録で先生やアシスタントを名乗る人物が登場

- 投資ツール・アプリ・口座開設を勧められる

こうした閉鎖的な環境では、外部から実態を把握することが非常に困難です。

SNSや掲示板で情報が共有されにくく、口コミが出てこない構造そのものがリスクといえます。

「先生」や「講師」を名乗る個人が中心

「先生」「アカデミー長」「メンター」などの肩書きを使って信頼を演出し、教育の名のもとに資金や投資を勧めるケースもあります。

注意すべきサインは以下の通りです。

- 教材や講義内容よりも口座開設・入金を急かす

- 「特別な情報ルートがある」と主張する

- 教え子の成功談ばかりを強調して実績が不明確

このような人物は、運営組織ではなく個人勧誘の可能性が高く、最終的には架空の投資サイトや違法な海外口座に誘導されるパターンもあります。

短期運営・再ブランド化

「株式分析アカデミー」のような名称は短期間だけ使われ、その後すぐに別名に切り替えられるケースも多いです。被害報告や通報が増えると、同じ運営者が名前を変えて再出発するのです。

そのため、インターネット上で過去の痕跡を追っても、情報がほとんど残らない構造になっています。

こうした使い捨てネーミングの手口は、投資詐欺グループによる責任回避の常套手段といえるでしょう。

口コミが操作されている可能性

一部の情報商材系では、検索結果をコントロールする目的で、架空のまとめサイトや自作レビューを投稿していることもあります。

見分け方としては以下の通りです。

- どのサイトも同じ文章・同じ表現を使っている

- 「安全」「おすすめ」といったポジティブ評価しかない

- 公式情報へのリンクが存在しない

口コミが不自然にポジティブだったり、どこも似たような内容の場合、それは実際の利用者の声ではなく、意図的な情報操作の可能性があります。

被害者が声を上げにくい

詐欺被害に遭った場合でも、 「恥ずかしい」「少額だから」「自分の判断ミスだと思った」などの理由から、公に発信しないケースが多くあります。

また、LINEなどのクローズドな環境では、ブロック・削除によって証拠が残らないまま消えることも多く、被害が表に出ないまま繰り返されてしまうのです。

【まとめ】情報が少ない=安全ではなく見えないだけ

「株式分析アカデミー」のように、口コミ・公式サイト・運営情報がすべて確認できないケースでは、実態を隠すための構造そのものが設計されていると考えるべきです。

表向きは投資を学べるアカデミーのように見せながら、実際には閉鎖的なチャットやLINE勧誘によって資金や個人情報を引き出す構造は、近年の投資詐欺グループに共通しています。

株式分析アカデミーに関する詐欺グループが狙う被害者層と心理

「株式分析アカデミー」のような名称を使う投資系サービスは、一見学びを目的とした安全な投資コミュニティのように見えます。しかし、実態が不明なまま勧誘が行われるケースでは、明確に狙われやすい層と、共通する心理パターンが存在します。

ここでは、詐欺グループがどのような層にアプローチし、どんな心理を利用しているのかを整理します。

投資初心者・副業初心者層:「学びながら稼げる」という幻想

「アカデミー」「スクール」「講座」といった教育系ワードは、リスクを取らずに学べるという安心感を与えます。最初は無料の講義やグループチャットから始まり、徐々に実践編と称して有料ツール・口座開設・入金へ誘導される流れが典型です。

学びを入り口にした勧誘ほど、人は疑いにくい構造になっています。

中高年・退職世代:「経験よりも信頼」を重視してしまう層

退職金や長年の貯蓄を運用したいと考える中高年層は、「専門家に任せる方が安心」「自分一人では難しい」という心理から、アカデミー型の投資勧誘に惹かれやすい傾向があります。

詐欺グループがつけ込むポイントは以下の通りです。

- 公式感のある名称(例:「株式分析アカデミー」「資産形成ラボ」)

- 年配でも理解できるような優しい説明

- 「限定」「紹介制」など希少性を演出

こうした表現によって信頼できる教育機関だと誤認させ、実際には無登録の投資スキームへ誘導されるケースが多発しています。

SNS・LINEを日常的に使う層:「仲間がいる」ことで警戒心が薄れる

LINEグループやSNSでの勧誘は、コミュニティ感を作ることで心理的な壁を下げる効果があります。グループ内では、複数のメンバー(実はサクラ)による成功報告が投稿され、「自分も参加してみよう」「この人たちが本当に稼いでいるなら大丈夫」と錯覚させる構造です。

SNSを使い慣れている世代ほど、この共感ベースの信用形成に引き込まれやすくなります。

経済的に不安を抱える層:「一発逆転」を求める心理

生活費・借金・老後資金など、経済的に焦りを感じている人ほど、短期間で結果が出る話に惹かれやすくなります。

特に「株式分析アカデミー」のように知識の習得を装う場合、「自分はちゃんと勉強してる」という正当化の心理が働き、危険性に気づくのが遅れるケースが多いです。

【まとめ】知識よりも「空気」で信じさせる構造に注意

こうしたアカデミー型の投資勧誘では、金融知識ではなく 安心できる空気や人との繋がりが信頼の根拠にされます。

- 「先生」「生徒」「仲間」といった関係性が築かれた時点で、情報の真偽を確かめる意識が薄れる

- 口コミや外部の意見が遮断され、閉鎖的な世界が作られる

- その空気の中で、自然と資金を動かしてしまう

学びの形をした勧誘ほど危険です。 「教える側が誰なのか」「どんな資格・登録を持っているのか」まずはそこを確認することが、最も確実な防衛手段です。

株式分析アカデミーの詐欺被害に遭った場合はどこに相談すべき?

株式分析アカデミーなどの詐欺被害に気づいたとき、「まずどこに相談すればよいのか?」と迷う方も多いでしょう。

実際には、相談先によって対応内容や返金の可能性が大きく異なるため、状況に応じて正しい窓口を選ぶことがとても重要です。以下では、それぞれの相談先の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

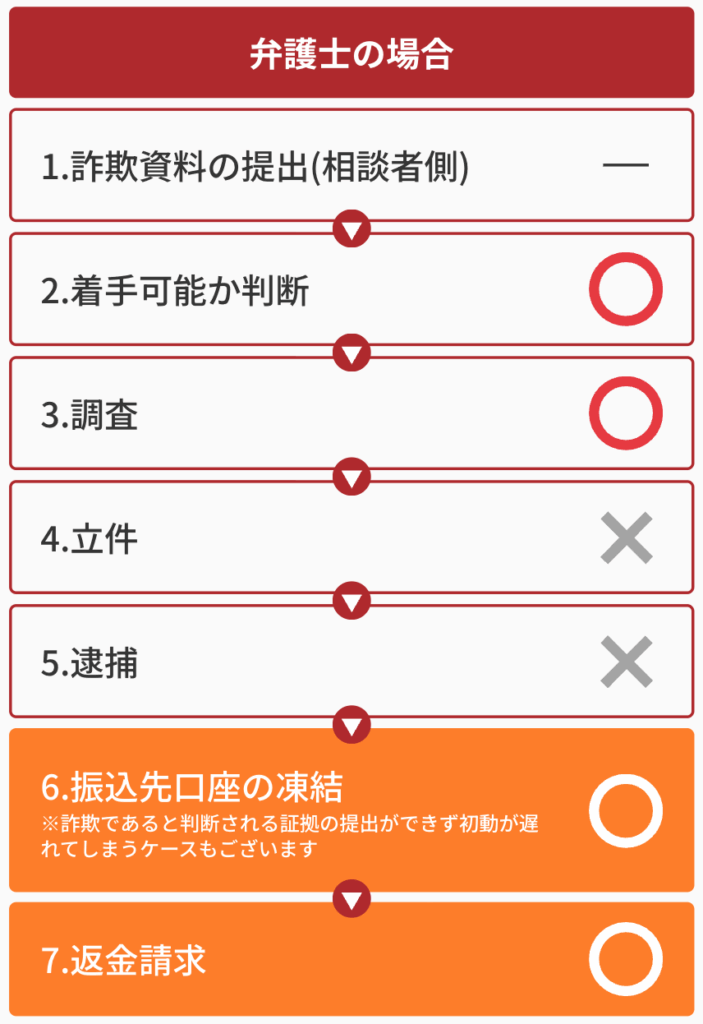

- 弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

- 銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

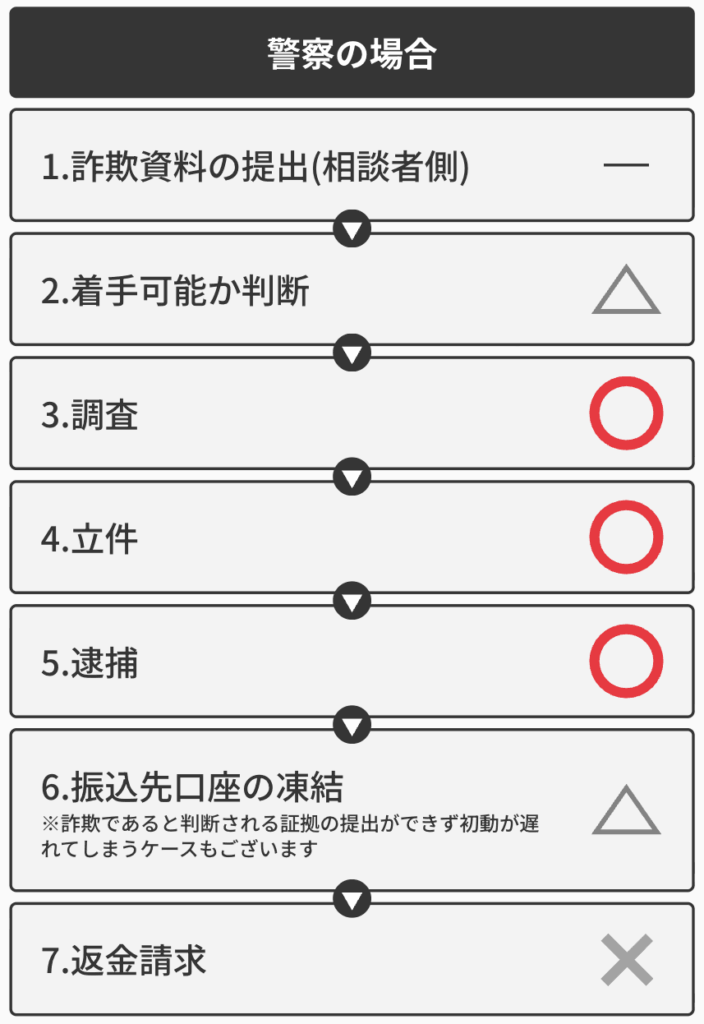

- 警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

- 消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

弁護士に相談していただければ、警察に相談した方が良い事案のアドバイスもできます。

まずは当事務所の無料相談をご利用ください!

弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

弁護士に相談する最大のメリットは「返金につながる手続きを直接進められること」です。

弁護士は「弁護士会照会制度」という権限を活用し、金融機関や関係機関に対して照会を行い、振込先口座の名義人・住所・残高などを調査することができます。

これにより、名前も住所も分からない相手であっても、返金を請求すべき対象を特定できる可能性が高まります。

さらに、振込先口座を凍結し、残っている資金を「被害回復分配金」として返還させる手続きも可能です。詐欺グループが逃げ切る前に迅速に動ける点が、行政の窓口などにはない大きな強みです。

銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

被害が発覚してからの時間が短ければ、銀行やクレジットカード会社に連絡することで支払いを止められるケースもあります。特にクレジットカード決済の場合、「チャージバック制度」と呼ばれる仕組みにより、不正取引や詐欺的な利用が確認できれば、利用者に返金される可能性があります。

また、銀行振込であっても、まだ送金処理が完了していない場合や、詐欺の疑いが濃厚で口座が凍結されれば、資金を守れるケースがあります。ただし、すでに資金が引き出されてしまっている場合には対応が難しくなるため、特に被害が発生してから時間が経ってしまった場合には限界があります。

警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

警察に被害届を出すことは、加害者の逮捕や刑事罰に直結する可能性があるため重要です。実際、刑事事件として立件されれば、詐欺グループの活動を抑止する大きな効果があります。

しかし、警察は「加害者を処罰すること」が役割であり、「被害金を取り戻すこと」までは対応していません。

被害届が受理されたとしても、その後に返金される保証はなく、逮捕に至らないケースも少なくありません。さらに、警察は証拠が十分でなければ被害届を受け付けてくれない場合もあります。

つまり、警察に相談すること自体は大切ですが、それだけでは資金を取り戻すことは難しいのが実情です。返金を目指すのであれば、警察と併せて弁護士に相談し、返還請求を進めることが欠かせません。

消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

消費生活センターは、投資詐欺・副業詐欺・ネット通販トラブルなど幅広い事案について無料で相談を受け付けています。

「これは詐欺なのかどうか判断できない」と迷った段階で利用するには適しており、担当者が適切なアドバイスをくれるほか、場合によっては弁護士や警察への相談を勧めてくれることもあります。

ただし、消費生活センターはあくまで「助言機関」であり、返金交渉や口座凍結などの具体的な対応を直接行うことはできません。あくまで入口としての利用に留まることが多いため、実際に被害金を回復したい場合には、弁護士など専門家への併用相談が不可欠です。

フォートレス国際法律事務所では、

- 24時間いつでもLINEでの無料相談

- 元裁判官の弁護士による信頼の対応

- 詐欺かどうかの【無料事前調査】

といった被害者に寄り添ったサポート体制が整っており、株式分析アカデミーのような事例でも多くの相談実績があります。詐欺かどうか確信が持てない場合でも、今すぐ相談することで守れるお金や情報があります。

ひとりで悩まず、まずは一度ご相談ください。