最近、「SIAFM」という名称を使った投資関連サイトやアカデミーを名乗るグループの存在が確認されています。

一見すると、AI技術や金融教育を掲げた新しい投資プロジェクトのように見えますが、公式サイトの運営者情報は不明で、口コミもほとんど確認できません。

さらに、関連人物を取り上げた不自然なnote記事や、SIAFMを名乗るアカデミー形式の活動も見つかっており、信頼性の演出を目的とした仕組みである可能性が指摘されています。

本記事では、弁護士の視点からSIAFMの実態を調査し、なぜこうした名称が詐欺的な勧誘に悪用されやすいのか、また注意すべき特徴やリスクの見抜き方について詳しく解説します。

- 運営実体が完全に不明

- サイト構造が実体隠し型テンプレート

- 登場人物・経歴情報の架空演出

上記の通り、SIAFMは詐欺の可能性が高いです。

既にSIAFMに入金してしまった場合は、すぐに弁護士に相談することで返金請求ができる可能性があります。

フォートレス国際法律事務所では、相談・事前調査を無料で承っております。(ご相談はこちら)

詐欺被害は早期対応が解決に繋がります。

被害の拡大を防ぐためにも、まずはLINEで弁護士にご相談ください。

※ご相談は何度でも無料です

SIAFMとは?どんな手口で紹介されているのか

SIAFMは、「クロスボーダー(国境を越える)投資」を掲げるファンド運用会社を名乗り、AIやESG(環境・社会・ガバナンス)など、国際的なトレンドワードを織り交ぜたグローバル志向の資産運用サービスとして紹介されています。

公式サイト上では、「市場で見落とされがちな高成長資産を発掘し、機関投資家向けに還元する」「ESG要素を取り入れた持続可能な投資を推進する」といった文言が並び、まるで外資系大手ファンドのような印象を与えています。

また、「ハーバードMBA」「グローバルネットワーク」「責任あるリーダーシップ」など、信頼性を高めるためのキーワードが多用されている点も特徴です。

SIAFMの基本情報

| URL | https://siafm.com |

| 運営会社 | SIAFM |

| 所在地 | 不明 |

| 代表者名 | 不明 |

| 電話番号 | 不明 |

| メールアドレス | siafm777888@gmail.com |

一見すると「グローバル金融機関のような印象」を与えるSIAFMですが、所在地や代表者、法人番号などの基本情報は一切不明であり、唯一記載されているメールアドレスはフリーメール(Gmail)でした。

これは、実在の投資ファンドや金融機関では極めて不自然な構成です。

通常、正規の資産運用会社であれば公式ドメインのメールアドレス(例:@siafm.com)を使用し、企業名・所在地・代表者・登録番号などの情報を明記します。

さらに、金融庁の登録業者リストにも「SIAFM」という名称は確認されておらず、実体のある法人として運営されているのかも不明です。

表面上のデザインや英語表記で信頼感を演出しつつ、中身は連絡手段の乏しい匿名構造になっている点が特に警戒すべきポイントです。

SIAFMのWhois情報

続いてSIAFMのWhois情報を調べました。

| 項目 | SIAFM.com |

| ドメイン登録日 | 2025年7月4日 |

| レジストラ | Gname.com Pte. Ltd. |

| 登録国 | 台湾(TW)中国(CN) |

| 登録者情報 | すべて「Redacted for privacy(非公開)」で匿名登録 |

SIAFM.comのWhois情報から読み取れるポイントは以下の通りです。

- 登録日が非常に新しい(2025年7月)

開設からわずか数か月しか経っておらず、詐欺サイトに多い短期運用型の構造です。被害が出る前に閉鎖・逃亡するパターンと一致します。 - 登録国が台湾または中国と記載されている

日本語サイトでありながら海外登録。実際の運営者が海外にいる場合、日本の法律や金融庁の管轄が及ばず、資金回収が極めて困難になります。 - 登録者情報がすべて匿名化(Redacted for privacy)

正規の金融事業者や投資ファンドでは通常あり得ない設定です。透明性がなく、実態を隠す意図がある可能性が高いです。 - レジストラがGname.com(シンガポール拠点)

詐欺サイトによく使われるドメイン代行業者の一つです。短期登録・海外サーバー・匿名化を容易に行える点が悪用されています。

SIAFM.comは、開設からわずか数か月・海外登録・匿名化という3つの危険サインが揃っています。金融庁登録なしのままグローバル投資ファンドを名乗るケースでは、高確率で資金持ち逃げ型または無登録営業型の詐欺スキームに該当します。

日本国内の投資家に向けたサービスであるにもかかわらず、海外登録・匿名運営という構成自体が、最初から責任回避を前提に設計されていると考えられます。

SIAFMの公式サイトを調査してみた

SIAFMの公式サイトを確認したところ、外見は大手外資ファンドのような洗練されたデザインで構成されており、クロスボーダー投資やESGといった専門的なキーワードが多く並んでいます。

しかし、ページ構成や記載内容を詳しく見ると、運営実体の不明瞭さや、詐欺的な投資サイトに共通する特徴がいくつも確認されました。

ここでは、SIAFM公式サイトの構造や情報開示の有無を中心に、その信頼性を検証します。

会社案内ページが存在せず、トップページに戻るだけの構造

SIAFM公式サイト下部には「会社案内」というリンクがありますが、クリックするとトップページにリダイレクトされ、実際の会社概要ページは存在しません。

このような構成は、運営実体を隠したり、利用者に「ページエラーではない」と誤認させるために意図的に作られているケースが多く、詐欺サイトで頻繁に確認される特徴です。

正規の金融機関や投資ファンドでは、会社概要ページに必ず所在地・代表者・登録番号・沿革などが記載されます。それが存在しない時点で、実在する法人ではない可能性が高いと判断できます。

利用規約・プライバシーポリシーが存在しない

サイト内には利用規約・プライバシーポリシー・免責事項といった法律的な基礎ページが一切見当たりません。

個人情報や投資資金を扱う事業でこれらを設けていないのは極めて不自然で、万一トラブルが発生しても責任を問えない構造になっています。

こうした法定ページの欠如は、金融庁登録を行っていない「無登録業者」の典型です。投資金の送金やアカウント登録は非常に危険です。

問い合わせ先がGmailのみでフォームも存在しない

SIAFMへの問い合わせ手段は、唯一記載されているGmailアドレスのみ。問い合わせフォームや電話番号はなく、会社ドメインのメール(@siafm.com)も使われていません。

これは、一方的な勧誘は行いますが、利用者からの連絡は受け付けない設計であり、資金を受け取った後に連絡を絶つ逃げやすい構造と考えられます。

正規の企業では、ドメインメールを使用することが義務付けられており、Gmailなどのフリーメールを公式連絡先に使うことはまずありません。

「井上敬太」という人物をチーフアナリストとして紹介

サイトにはチーフアナリスト:井上 敬太という人物の写真と簡単な紹介文が掲載されていますが、経歴・所属歴・資格などの具体的な情報は一切記載されていません。

さらに、この人物名で検索しても金融業界での実績や外部登壇歴などが確認できず、実在性に疑問が残る構成になっています。

詐欺サイトでは、実在しない人物の写真をAI生成画像やフリー素材で偽装し、専門家が監修しているように見せかける手口が増えています。

SIAFMの写真も背景や質感が不自然であり、信頼演出目的で使われている可能性が高いです。

未来マスター投資学院とは?SIAFMとの関係を調査してみた

SIAFMを調べていく中で、関連性が疑われる「未来マスター投資学院」という名称が確認されました。

一見すると別組織のように見えますが、実際にはサイト構造や使用メールアドレスがSIAFMと酷似しており、同一の運営主体による可能性が極めて高いことがわかりました。ここでは、両者の共通点と不審な点を詳しく検証します。

SIAFMとサイト構造がほぼ同じ

未来マスター投資学院の公式サイトを確認すると、デザインや文体、ページ遷移の仕組みがSIAFMと非常によく似ています。

とくに「会社案内」リンクを押すとトップページに戻るだけで実際の会社概要ページが存在しない構造は、SIAFMとまったく同一です。

このようなサイト構成は、見かけ上はしっかりした企業ページに見せかけながら、実際には企業情報を隠すための偽装手口として使われます。

複数のサイトで同じ構造を共有している場合、同一グループが意図的に運営しているとみるのが自然です。

公式メールがGmail、しかもSIAFMのサイトを転用?

SIAFMがフリーメールを使用しているのに対し、未来マスター投資学院でも「MMTGJP@gmail.com」というGmailを使った連絡先が記載されています。

さらに驚くべきことに、文頭には―「SIAFMのホームページにご訪問いただき、誠にありがとうございます。」という一文がそのまま記載されています。

つまり、「未来マスター投資学院」サイトの中に、SIAFMの名を残したまま転用していることが明らかです。

この事実は、両サイトが同一人物または同一グループによって運営されていることを示す決定的な証拠といえます。

詐欺グループでは、テンプレートを使い回すために別名サイトを大量に生成するケースがあります。HTMLや文言の修正漏れが、その運営のつながりを暴く手がかりになることが多いです。

創設者「永井浩志」氏の経歴にも不自然な点

未来マスター投資学院のサイトでは、「創設者:永井浩志(ながいひろし)」という人物が紹介されています。

しかし、記載されている内容は肩書き・年齢・出身地などの一般情報にとどまり、学歴・所属企業・実績の裏付けが一切ない点が特徴です。

また、掲載写真の背景や照明の不自然さから、AI生成画像またはストックフォトが使われている可能性も否定できません。

投資詐欺グループでは、「創業者」「チーフアナリスト」など架空の人物を登場させ、権威性を演出する手法が一般的です。

SIAFMの井上敬太と同じく、永井浩志も実在証拠が乏しく、同一グループの虚偽の権威づけとみられます。

【結論】SIAFMと未来マスター投資学院は同一運営の可能性が高い

以上の点から、両サイトはデザイン構成・文章スタイル・連絡手段・人物設定のいずれも共通しており、別会社を装いながら同一の詐欺グループによって運営されている可能性が極めて高いといえます。

SIAFMでの信頼を装い、教育アカデミー・成功する投資という言葉で勧誘を拡大している構造が確認されます。実態のない教育サイトを通じて資金を集め、最終的に海外口座へ送金させるタイプの手口とみられます。

SIAFMなどの主要人物が登場するnote記事を確認

SIAFMや未来マスター投資学院の関連人物として、「井上敬太」「永井浩志(ながいひろし)」という名前が複数のnote記事で確認されました。

しかし、これらの人物については公式な経歴・登壇歴・所属情報などが一切見つからず、note上の紹介記事以外には存在を裏付ける情報がありません。

さらに、権威ある専門家として紹介されているにもかかわらず、フォロワーがほぼゼロの状態で、信頼性に欠ける点が目立ちます。

note上では、詐欺グループが自作自演で人物紹介記事を量産し、検索したときに専門家のように見える構造を作るケースが多く確認されています。

なぜSIAFMが詐欺に悪用されているのか

SIAFMのように「グローバル投資」「AI運用」「ESG」など信頼性の高いワードを並べるサイトは、一見すると正規の国際ファンドのように見えます。

しかし実際には、構成そのものが投資詐欺でよく使われる信頼演出型テンプレートと一致しています。ここでは、SIAFMがどのような仕組みで信頼を装い、なぜ詐欺に悪用されやすいのかを解説します。

専門用語や国際的ワードで信頼を装う

SIAFMは「クロスボーダー投資」「ESG」「AI分析」「ハーバードMBA」など、耳触りのよい専門用語を多用しています。しかし、これらの言葉はどれも具体的な事業内容や投資対象を示すものではなく、抽象的なイメージ戦略に過ぎません。

実際のところ、金融庁登録番号・法人情報・所在地・代表者といった根幹の開示は一切なく、何を運用しているのかを具体的に説明する文言はどこにも見当たりません。

このように、専門用語でプロっぽさを演出しながら、実体を隠すのは詐欺サイトに共通する特徴です。

匿名運営+Gmail連絡という不自然な構成

SIAFMのサイトで唯一公開されている連絡先は、フリーメールのみ。

問い合わせフォームや代表者情報は存在せず、Whois情報もすべて匿名化されています。これは、被害発生後に連絡を絶つことを前提にした構造と考えられます。

正規の金融機関や資産運用会社では、必ず公式ドメインメールを使用し、会社概要・責任者・所在地などを明示するのが基本です。

Gmailのみで運営している時点で、実在企業とは言いがたく、資金回収や訴訟対応ができない逃げやすい構造が整っているといえます。

短期間で閉鎖できる仕組みになっている

SIAFMのドメインは2025年7月に登録されたばかりで、開設からわずか数か月しか経過していません。こうした新設ドメイン型のサイトは、詐欺被害が広がる前に閉鎖し、別名義で新しいサイトを立ち上げるという短期運用型のスキームによく使われます。

さらに、SIAFMのサイトは会社情報や利用規約ページが存在せず、削除しても痕跡がほとんど残らない構造です。これは、詐欺サイトが短期間で逃げ切るための典型的な設計です。

実際に過去の事例でも、類似デザイン・同文体のサイトが数週間で消え、新しい名称に差し替えられるケースが多数確認されています。

SIAFM詐欺の見抜き方|怪しいポイントチェックリスト

SIAFMのような投資サイトは、一見プロフェッショナルで整って見えます。しかし、詐欺グループは信頼される構成そのものを模倣し、利用者が違和感を覚えにくいように設計しています。

ここでは、サイトの表面では見えにくい潜在的な危険サインを中心に、SIAFMのような案件を見抜くためのポイントを解説します。

- 文章が過剰に「抽象的・理想的」である

- SIAFMのサイト文面は、「グローバル社会への貢献」「責任あるリーダーシップ」といった、誰にでも当てはまるポジティブな表現が並びます。しかし、具体的な事業・取引内容・顧客実績に一切触れていない点が決定的に不自然です。

- 公式ロゴやデザインが「既視感のあるテンプレート」

- SIAFMのサイトは、スタイリッシュで整った外観ですが、構成や色調、文体が海外の汎用テンプレートそのままです。詐欺グループはコーディング知識を持たず、テンプレート販売サイトで購入したテーマをそのまま使用します。

- 検索結果に本人以外が書いたPR記事やnoteが多い

- SIAFMの場合もそうですが、人物名で検索するとnoteなどの紹介記事だけが出てくることがあります。これは自作自演SEOと呼ばれる手口で、検索で見た人に専門家っぽく見せるための情報操作です。

- サイト内のリンク構造が機能していない

- SIAFMでは、「会社案内」や「お問い合わせ」を押すとトップページに戻る仕様になっていました。これは、ページを存在しているように見せるためだけに設置されたダミー構造です。

- 「AI」「金融教育」「海外ファンド」など複数のテーマを混在させている

- SIAFMは、「AI × 投資 × ESG × 教育 × グローバル」というように、複数のトレンドキーワードを組み合わせて信頼性を演出しています。しかし、このように専門分野を横断的に扱っているサイトは、焦点が定まらないまま信頼だけを狙うケースが多く見られます。

- 連絡先が「フリーメール+日本語崩れ」になっている

- SIAFMの連絡先メールアドレスは、英数字を組み合わせたランダムな形式で、日本企業らしからぬ構成です。また、メール本文やサイト内の日本語に、微妙な誤字・不自然な助詞が見られます。

- Whois情報が「Redacted for privacy」で完全匿名

- Whois情報で所有者情報がすべてRedacted for privacyになっている場合、そのサイトが個人情報の開示を一切拒否していることを意味します。金融業を名乗るにもかかわらず運営者を完全に隠すのは、非常にリスクが高い構造です。

- 情報量が多いのに中身がない

- SIAFMのサイトは、文章量が多く一見情報が充実しているように見えます。しかし、投資戦略・実績・顧客事例・報告書といった具体的情報が一切ないのが特徴です。

- 「問い合わせ=入金」につながる構造

- SIAFMでは、問い合わせフォームが存在せず、代わりにメール連絡を促すだけの設計になっています。これは、問い合わせ=直接勧誘=入金を誘導する仕組みである可能性が高いです。

- 「運営情報の欠如」を逆手に取って高級感を出す

- SIAFMのサイトは、会社概要が一切ないにもかかわらず、デザインがミニマルで高級感を演出しています。これは、情報を出さない=特別・上質という錯覚を利用した心理設計です。

SIAFMのような投資サイトを見たときは、どんなにデザインが綺麗でも、実体・所在地・連絡先が明示されていなければ危険という視点を忘れないことが大切です。

特に、情報量・デザイン・言葉のうまさが本物らしさを装うためのツールになっている場合、それはもう詐欺グループの完成されたテンプレートです。

SIAFM詐欺の口コミ・実際の被害事例

SIAFMに関して、SNSや掲示板などを対象に口コミや実際の被害事例を調べました。

SIAFM詐欺に関するX(旧Twitter)での口コミ

SIAFM詐欺に関するX(旧Twitter)での口コミはありませんでした。

SIAFM詐欺に関する掲示板での口コミ

SIAFM詐欺に関する掲示板での口コミはありませんでした。

SIAFM詐欺に関するYahoo!知恵袋での口コミ

SIAFM詐欺に関するYahoo!知恵袋での口コミはありませんでした。

SIAFMの口コミが少ない理由と注意点

SIAFMについて検索を行っても、明確な口コミや体験談は確認できませんでした。ただし、口コミが少ないこと自体を「安全」と判断するのは危険です。

このようなサイトでは、短期間でドメインを切り替えたり閉鎖したりするケースが多く、

被害が出ても証拠や投稿が残りにくい仕組みになっています。また、SNSやLINEを通じた個別勧誘が中心のため、被害者同士がつながりにくいのも特徴です。

「口コミがない=被害がない」ではなく、被害を共有できない構造になっていることが多い点に注意してください。

運営情報が不明で、フリーメールを使い、金融庁登録も確認できない─こうした条件が重なるサイトは、情報の少なさそのものがリスクを示している可能性があります。

SIAFMの詐欺被害に遭った場合はどこに相談すべき?

SIAFMなどの詐欺被害に気づいたとき、「まずどこに相談すればよいのか?」と迷う方も多いでしょう。

実際には、相談先によって対応内容や返金の可能性が大きく異なるため、状況に応じて正しい窓口を選ぶことがとても重要です。以下では、それぞれの相談先の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

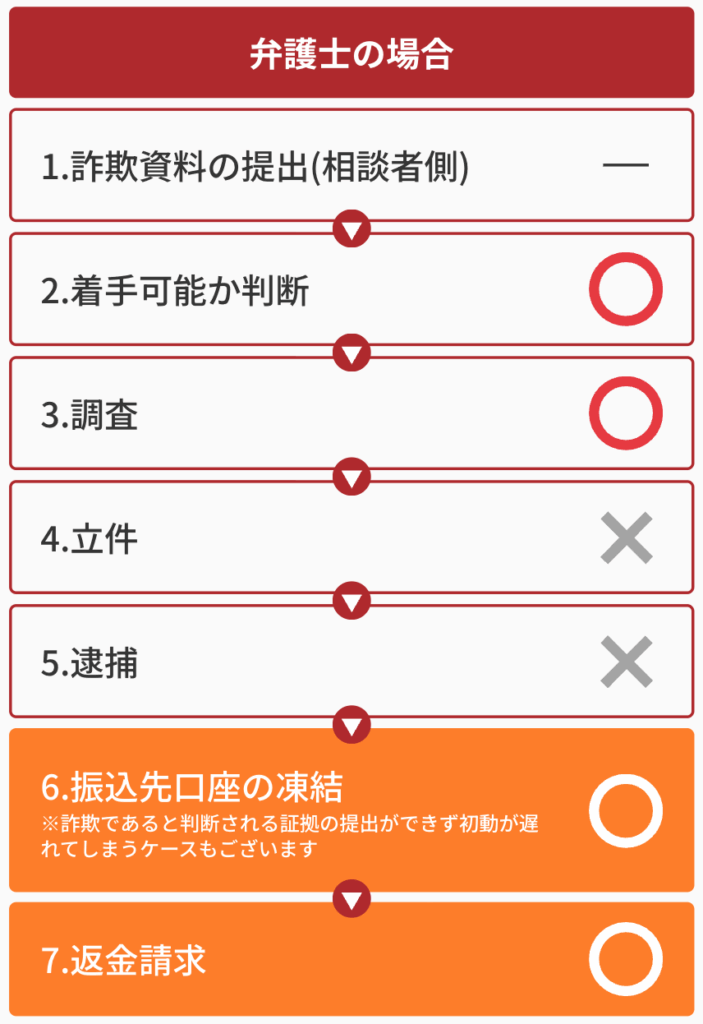

- 弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

- 銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

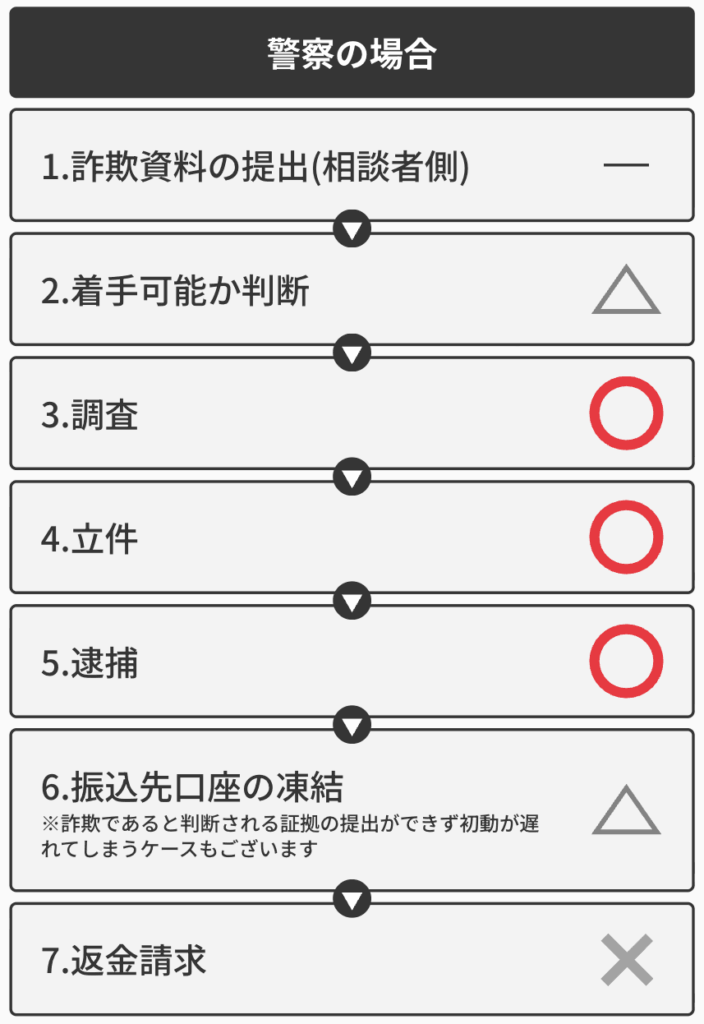

- 警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

- 消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

弁護士に相談していただければ、警察に相談した方が良い事案のアドバイスもできます。

まずは当事務所の無料相談をご利用ください!

弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

弁護士に相談する最大のメリットは「返金につながる手続きを直接進められること」です。

弁護士は「弁護士会照会制度」という権限を活用し、金融機関や関係機関に対して照会を行い、振込先口座の名義人・住所・残高などを調査することができます。

これにより、名前も住所も分からない相手であっても、返金を請求すべき対象を特定できる可能性が高まります。

さらに、振込先口座を凍結し、残っている資金を「被害回復分配金」として返還させる手続きも可能です。詐欺グループが逃げ切る前に迅速に動ける点が、行政の窓口などにはない大きな強みです。

銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

被害が発覚してからの時間が短ければ、銀行やクレジットカード会社に連絡することで支払いを止められるケースもあります。特にクレジットカード決済の場合、「チャージバック制度」と呼ばれる仕組みにより、不正取引や詐欺的な利用が確認できれば、利用者に返金される可能性があります。

また、銀行振込であっても、まだ送金処理が完了していない場合や、詐欺の疑いが濃厚で口座が凍結されれば、資金を守れるケースがあります。ただし、すでに資金が引き出されてしまっている場合には対応が難しくなるため、特に被害が発生してから時間が経ってしまった場合には限界があります。

警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

警察に被害届を出すことは、加害者の逮捕や刑事罰に直結する可能性があるため重要です。実際、刑事事件として立件されれば、詐欺グループの活動を抑止する大きな効果があります。

しかし、警察は「加害者を処罰すること」が役割であり、「被害金を取り戻すこと」までは対応していません。

被害届が受理されたとしても、その後に返金される保証はなく、逮捕に至らないケースも少なくありません。さらに、警察は証拠が十分でなければ被害届を受け付けてくれない場合もあります。

つまり、警察に相談すること自体は大切ですが、それだけでは資金を取り戻すことは難しいのが実情です。返金を目指すのであれば、警察と併せて弁護士に相談し、返還請求を進めることが欠かせません。

消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

消費生活センターは、投資詐欺・副業詐欺・ネット通販トラブルなど幅広い事案について無料で相談を受け付けています。

「これは詐欺なのかどうか判断できない」と迷った段階で利用するには適しており、担当者が適切なアドバイスをくれるほか、場合によっては弁護士や警察への相談を勧めてくれることもあります。

ただし、消費生活センターはあくまで「助言機関」であり、返金交渉や口座凍結などの具体的な対応を直接行うことはできません。あくまで入口としての利用に留まることが多いため、実際に被害金を回復したい場合には、弁護士など専門家への併用相談が不可欠です。

フォートレス国際法律事務所では、

- 24時間いつでもLINEでの無料相談

- 元裁判官の弁護士による信頼の対応

- 詐欺かどうかの【無料事前調査】

といった被害者に寄り添ったサポート体制が整っており、SIAFMのような事例でも多くの相談実績があります。詐欺かどうか確信が持てない場合でも、今すぐ相談することで守れるお金や情報があります。

ひとりで悩まず、まずは一度ご相談ください。