最近、「まごころ資産クラブ」という投資グループに関する被害報告が相次いでいます。

口コミによると、「資産計画が始まっています」という誘い文句とともに、“先生”と名乗る石川弘明氏、およびアシスタントを名乗る松本千尋氏が登場し、LINEグループやSNS上で投資話を持ちかけているケースが確認されています。

一見すると専門家による資産サポートのように見えますが、実際には送金を促され、その後連絡が取れなくなるなどのトラブルが発生しており、被害者の中には「コメント欄の9割がサクラ」「外国人アカウントが関与している」と訴える声もあります。

当事務所にも同様の相談が寄せられており、現時点で高いリスクを伴う悪質な投資勧誘である可能性が否定できません。この記事では、「まごころ資産クラブ」の実態と詐欺の可能性について、法律事務所の弁護士の視点から詳しく検証します。

- 運営情報が一切不明で、実体を隠している

- 新規ドメインかつ海外登録という不自然な構成

- 実在しない権威や技術を装い、信用を演出している

上記の通り、まごころ資産クラブは詐欺の可能性が高いです。

既にまごころ資産クラブに入金してしまった場合は、すぐに弁護士に相談することで返金請求ができる可能性があります。

フォートレス国際法律事務所では、相談・事前調査を無料で承っております。(ご相談はこちら)

詐欺被害は早期対応が解決に繋がります。

被害の拡大を防ぐためにも、まずはLINEで弁護士にご相談ください。

※ご相談は何度でも無料です

まごころ資産クラブとは?どんな手口で詐欺に使われているのか

まごころ資産クラブは、AIと金融ノウハウを掛け合わせた次世代型の資産運用サービスをうたう投資プラットフォームです。

公式サイトでは、「AIと人的判断を組み合わせた個別化アドバイスを提供する」とし、代表は東大経済学部卒・ハーバードMBA取得・投資銀行勤務経験ありと紹介。

さらに「TIFIN」という海外企業名を繰り返し登場させ、国際的で信頼性の高いサービスのように見せています。

しかし、実際のところ「TIFIN Japan」や「まごころ資産クラブ」という法人が日本の金融庁に登録されていないなど、正規の投資事業者としての実態が確認できないケースが多く報告されています。

さらに、SNSやLINE上で「資産計画を始めましょう」と称して勧誘し、振込を促した後に連絡が取れなくなるといった被害相談も複数寄せられています。

一見、AI時代のスマートな投資サポートのように見えるまごころ資産クラブですが、実際には専門家を装った信頼演出型の詐欺に利用されている可能性が高いと言えます。

まごころ資産クラブの基本情報

| URL | https://www.tifinjapan.com |

| 運営会社 | 不明 |

| 所在地 | 不明 |

| 代表者名 | 不明 |

| 電話番号 | 不明 |

| メールアドレス | 不明 |

一見すると海外の投資テクノロジー企業「TIFIN」と関連しているように見えますが、日本版サイト(tifinjapan.com)には運営会社や所在地などの基本情報が一切記載されていません。

金融関連サービスとしては極めて異例であり、金融庁の登録業者リストにもTIFIN Japanやまごころ資産クラブの名称は確認できません。

このように運営主体や連絡先が不明確なサイトは、万が一トラブルが発生しても責任の所在が曖昧になりやすい点に注意が必要です。

まごころ資産クラブのWhois情報

続いてまごころ資産クラブのWhois情報を調べました。

| 項目 | tifinjapan.com |

| ドメイン登録日 | 2025年9月4日 |

| レジストラ | TUCOWS DOMAINS, INC. (リセラー:Strikingly, Inc.) |

| 登録国 | オーストラリア (AU) |

| 登録者情報 | 全てREDACTED FOR PRIVACY(非公開) で匿名登録 |

tifinjapan.comのWhois情報から読み取れるポイントは以下の通りです。

- ドメイン登録が2025年9月と非常に新しい

- 詐欺サイトに多い「短期間で立ち上げ→勧誘→閉鎖」のパターンに該当します。

- 登録国がオーストラリアなのに、日本語サイト・日本人向け金融サービスをうたっている

- 実際の運営拠点を隠す「海外経由の偽装運営」の可能性があります。

- 登録者情報がすべてプライバシー保護(匿名)設定

- 正規の企業サイトであれば、運営責任者や会社名を公開するのが通常です。匿名登録は信頼性が低いです。

- レジストラがStrikingly(無料ホームページ作成ツール)経由

- 簡易的なテンプレートを使って短期間で構築された可能性が高いです。

ドメインの匿名登録や新規取得から間もないサイトは、短期的に資金を集めて逃げるタイプの詐欺によく見られる特徴です。特に、海外登録×日本語サイト×連絡先なしの組み合わせは、運営実態を隠すための典型的な構成です。

金融庁の登録情報や会社所在地の記載がない場合は、いかなる送金や個人情報の入力も避けるべきでしょう。

まごころ資産クラブの公式サイトは怪しい?|調査してみた

まごころ資産クラブの公式サイト(tifinjapan.com)には、AIやハーバードMBAといった華やかな経歴が並び、信頼できる金融サービスのように見えます。

しかし、サイト内を詳しく確認すると、いくつかの不審点が見つかりました。

サイト構成が極端にシンプルで不自然

まごころ資産クラブの公式サイト(tifinjapan.com)は、TOPページとお問い合わせページの2ページのみで構成されています。

一般的な金融関連サイトにあるはずの「サービス概要」「料金体系」「運営会社情報」などのメニューは一切なく、必要最低限の情報しか掲載されていません。

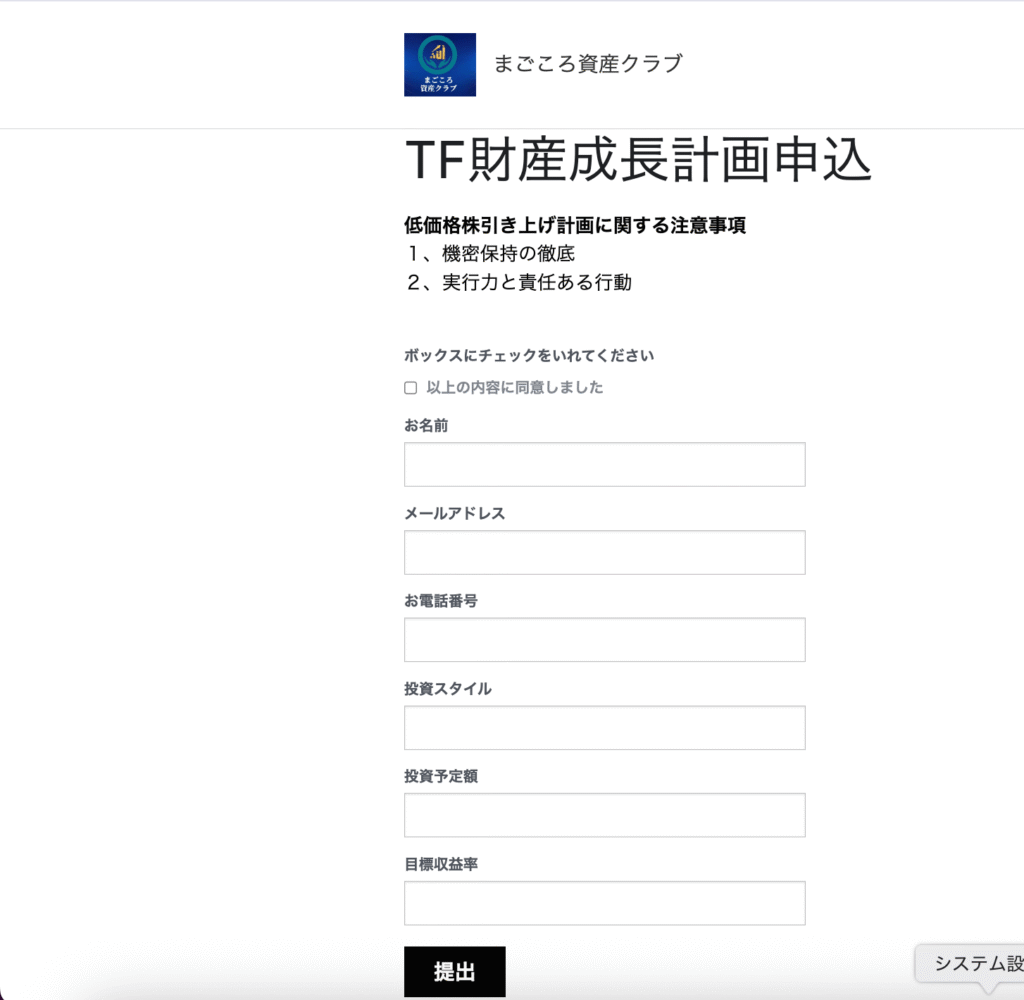

TOPページには、「TF財産成長計画 申込」というボタンがいきなり表示され、閲覧者に対して申し込みを促す構成となっています。

内容の説明がほとんどないまま申込へ誘導している点は、正規の金融サービスとしては極めて不自然です。

会社情報・代表者名が一切記載されていない

まごころ資産クラブのサイトには、運営会社・所在地・代表者名といった基本情報がまったく記載されていません。このような重要な情報を意図的に省いている点からも、透明性に欠ける運営体制がうかがえます。

さらに、WHOIS情報を調べても登録者はすべて「REDACTED FOR PRIVACY(非公開)」で匿名化されており、実際にどこの企業・個人が運営しているのかを特定することはできません。このような構成は、詐欺サイトに共通する特徴の一つです。

利用規約・プライバシーポリシーが存在しない

サイト内を確認しても、利用規約やプライバシーポリシーが存在しません。金融サービスや個人情報を扱う企業であれば、これらのページは必ず設置されているのが通常です。

また、メールアドレスや電話番号といった問い合わせ手段もフォームのみに限定されており、運営者と直接コンタクトを取る方法が明記されていません。

これは、万が一トラブルが発生した際に責任の所在を曖昧にする典型的な構成といえます。

「低価格株引き上げ計画」に関する曖昧な記載

TOPページの下部には「低価格株引き上げ計画に関する注意事項」として、

- 機密保持の徹底

- 実行力と責任ある行動

とだけ記載されています。

しかし、これらの文言は内容が極めて抽象的で、具体的な投資方法やリスク説明、法的根拠などは一切示されていません。このような意味のない専門用語風の表現も、信頼感を装いながら実態を隠す典型的な詐欺的特徴です。

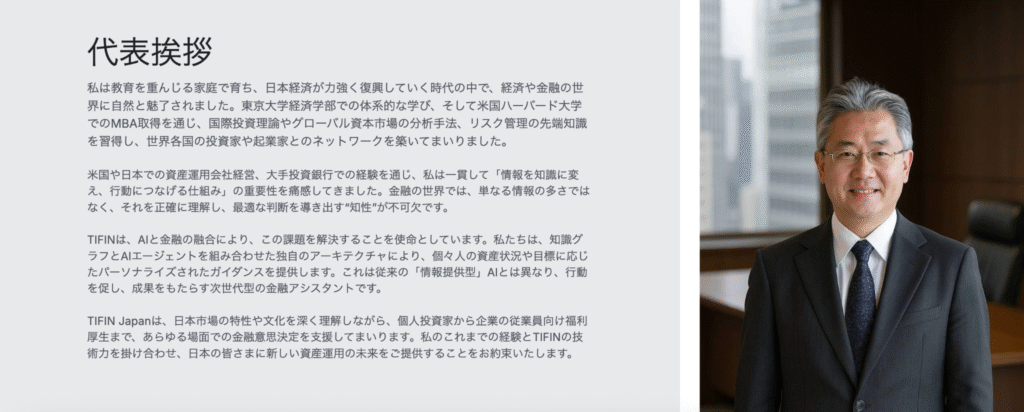

「代表者らしき人物写真」はあるが、身元は不明

サイトには、代表挨拶とともにスーツを着た男性の写真が掲載されていますが、名前などの説明が一切ありません。画像だけを見ると一見経営者や専門家のように見えますが、誰なのかを確認する手段がなく、実在人物であるかどうかも不明です。

さらに、画像の質感や背景の不自然さから、AI生成画像の可能性もあると指摘されています。信頼を演出するために代表者らしい写真を掲載するのは、詐欺サイトでよく見られる手口です。

なぜまごころ資産クラブが詐欺に悪用されているのか

表面上はAIと金融を融合した先進的なサービスを装っているまごころ資産クラブ。しかし、その裏では、投資初心者の心理を巧みに突いた信頼演出型の詐欺の構造が見え隠れしています。

ここでは、なぜこのようなサイトが詐欺に悪用されやすいのか、その背景と手口を解説します。

権威性の演出で信頼を獲得する仕組み

「東京大学卒」「ハーバードMBA」「海外投資銀行出身」といった経歴を掲げることで、投資の専門家としての信頼を演出しています。

しかし、こうした肩書きや経歴は確認手段がない限り、誰でも簡単に名乗ることができるものです。特に詐欺グループは、実在する企業名や大学名を巧妙に組み合わせ、“本物らしさ”を装うことで警戒心を和らげる傾向があります。

まごころ資産クラブもまさにその典型で、経歴で信頼を得て、投資勧誘へつなげる構造が疑われます。

AIや海外企業を使った先進感マーケティング

近年多くの詐欺サイトで見られるのが、AIやブロックチェーンなどの流行語を使った信頼演出です。まごころ資産クラブでも、「AIと金融の融合」「TIFINとの連携」など、最先端技術を匂わせる文言が多用されています。

しかし、実際にTIFINやその関連企業と関係がある証拠はなく、AIという言葉自体が信頼の仮面として使われている可能性が高いです。

このような技術を盾にした安心感の演出は、投資詐欺でよく使われる典型的な心理操作です。

実態を隠す匿名サイト構造

サイトには運営会社や所在地、責任者名が一切記載されておらず、Whois情報も完全匿名化されています。このように実体を伏せた構成は、資金を集めて消えるための“逃げ道”を確保しているケースに多く見られます。

短期間で立ち上げられた新規ドメインや、海外レジストラを利用した登録も、追跡を困難にするための常套手段です。

まごころ資産クラブの場合も、オーストラリア登録・匿名運営という点から、実態の不透明さが極めて高いといえます。

投資初心者を狙った心理的誘導

「資産計画を始めませんか」「低価格株引き上げ計画」といった言葉は、一見ポジティブで将来性を感じさせます。しかし、これらは投資経験の浅い人を惹きつける希望型の誘い文句に過ぎません。

詐欺グループはこうした表現を使い、「少額から始められる」「AIがサポートする」などの安心感を与えながら、次第に入金を促す手口を取ります。

このような心理的誘導により、気づかないうちに高額な被害へとつながるケースが後を絶ちません。

まごころ資産クラブによる詐欺の見抜き方|怪しいポイントチェックリスト

まごころ資産クラブのような投資サイトは、見た目や言葉の印象だけでは真偽を判断しにくいものです。

そこで、投資詐欺の専門家として、詐欺サイトを見抜くチェックポイントを紹介します。当てはまる項目が多いほど、リスクが高いと考えてください。

- 会社情報・代表者・所在地の記載がない

- 金融サービスを運営する企業でこれらの情報がないのは不自然です。 金融庁の登録業者は、会社概要ページに「登録番号」「代表取締役名」「所在地」「連絡先」を明記する義務があります。

- 利用規約やプライバシーポリシーが存在しない

- 個人情報や資金を扱うのに、利用規約がないのは重大なリスクです。法人を装った詐欺サイトでは、利用規約を削除することで被害者が法的に訴えにくい構造を作っています。

- ドメイン登録が新しい/登録者情報が匿名

- 2025年9月登録など、開設から間もないサイトは特に要注意です。新規ドメイン+匿名登録(REDACTED FOR PRIVACY)は、運営実態を隠すための典型的なパターンです。

- 海外レジストラで登録されている

- オーストラリアやシンガポールなど、海外の登録国を経由しているケースも多いです。日本の法律が届かない国でドメインを取得することで、摘発を回避する意図が考えられます。

- サイトデザインが極端に簡素

- TOPページと問い合わせフォームしかないサイトは危険信号です。投資説明やFAQがないのは、勧誘のためだけに作られたサイトである可能性が高いです。

- 「AI」「ハーバード」「海外提携」などの言葉で信頼を演出

- 実績よりも肩書きや技術を強調しているサイトは疑ってかかるべきです。「AIによる投資支援」「海外投資家との連携」などは、根拠のない権威付けによく使われる常套句です。

- 実在が確認できない人物写真を掲載

- 名前・経歴の記載がなく、写真だけ掲載されている場合は特に注意です。 AI生成画像やフリー素材を利用し、代表者の存在を演出するケースが増えています。

- 「秘密保持」「責任ある行動」など曖昧な文言しかない

- 具体的な投資内容やリスク説明がないのは、情報操作の一種です。信頼感を装うために抽象的な倫理観を語るのも詐欺の特徴です。

- SNSやLINEで個別勧誘が行われている

- 「グループに招待します」「先生が直接指導します」などの誘い文句には要注意です。コメント欄や口コミの大半がサクラ(偽アカウント)で、信頼を装った会話演出が行われている例も確認されています。

- 金銭の送金を急かすようなメッセージがある

- 「今日中なら特別枠」「入金確認後に案内します」などの言葉は赤信号です。こうした焦らせる手口は、金融詐欺で最も多い心理操作の一つです。

これらの特徴のうち3つ以上が当てはまる場合、そのサイトは詐欺または詐欺的運用に関与している可能性が非常に高いと考えられます。

まごころ資産クラブの場合、匿名運営・新規ドメイン・虚偽の権威演出・抽象的な説明という4つ以上の要素が確認されています。

いかなる勧誘であっても、送金や個人情報入力は絶対に避け、専門機関への相談を優先してください。

まごころ資産クラブ詐欺の口コミ・実際の被害事例

SNSや口コミサイトでは、「まごころ資産クラブ」に関する被害報告がすでに複数確認されています。

「先生」や「アシスタント」を名乗る人物からLINEグループに誘導され、資産計画や低価格株引き上げ計画といった名目で入金を求められたケースが目立ちます。

ここでは、実際の口コミをもとに、被害の流れや共通点を具体的に整理します。

まごころ資産クラブに関するX(旧Twitter)での口コミ

公式サイトと同一の写真を使用したLINEアカウントを確認

【詐欺】まごころ資産クラブ⚠️資産計画始まっています

先生 石川弘明 アシスタント 松本千尋

振込ダメ絶対❌(一部抜粋)

X(旧Twitter)

(投稿には、まごころ資産クラブ公式サイトと同一の写真を使用した「石川弘明」というLINEアカウントの画像が添付されていました)

「先生」や「アシスタント」といった上下関係を作り、信頼関係を装って入金を促すのは、典型的な権威型の投資詐欺手口です。詐欺グループはこのように、公式サイトの画像や肩書きをコピーし、本物の担当者だと信じ込ませて送金を促す手口を使います。

「TF財政計画」への勧誘を受けたという口コミ

私の姉がまごころで機関投資家のTF財政計画に参加しましょうと勧められたみたいで悩んでました。(一部抜粋)

X(旧Twitter)

「機関投資家向け」や「財政計画」といった専門的な言葉を使い、あたかも本格的な投資案件のように見せるのは、信頼演出型の詐欺でよく使われる手口です。

本来、個人が機関投資家向けプランに勧誘されることはあり得ず、“特別枠”を装って資金を引き出す典型的な誘導パターンと考えられます。

コメント欄の大半がサクラという指摘

コメントされてるかたは9割サクラで中国人です。沢山の方が被害に遭われています(一部抜粋)

X(旧Twitter)

SNSやLINE上の投資グループでは、コメント欄や参加者の多くがサクラ(偽アカウント)で構成されているケースが非常に多いです。

海外から運営されているグループでは、外国人名のアカウントを混ぜて信頼性を演出することもあります。こうした環境下では、被害者同士が本物のユーザーだと思い込まされやすく、安心感を作るための仕掛けとして利用されている点に注意が必要です。

まごころ資産クラブに関するYahoo!知恵袋での口コミ

まごころ資産クラブに関するYahoo!知恵袋での口コミはありませんでした。

まごころ資産クラブに関する掲示板での口コミ

まごころ資産クラブに関する掲示板での口コミはありませんでした。

まごころ資産クラブの詐欺被害に遭った場合はどこに相談すべき?

まごころ資産クラブなどの詐欺被害に気づいたとき、「まずどこに相談すればよいのか?」と迷う方も多いでしょう。

実際には、相談先によって対応内容や返金の可能性が大きく異なるため、状況に応じて正しい窓口を選ぶことがとても重要です。以下では、それぞれの相談先の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

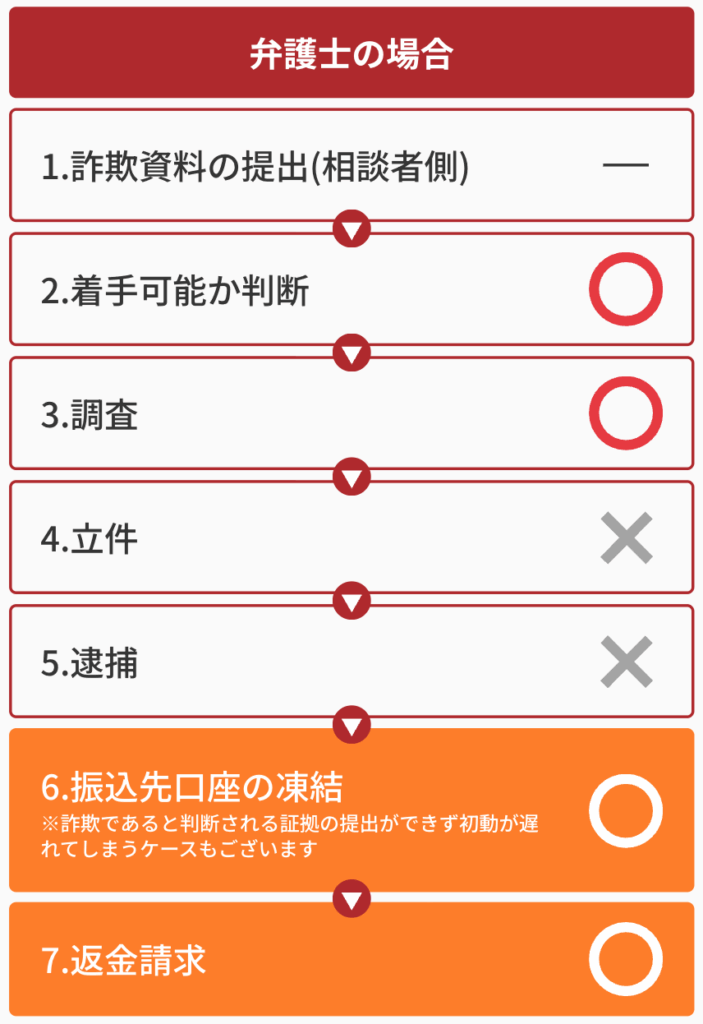

- 弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

- 銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

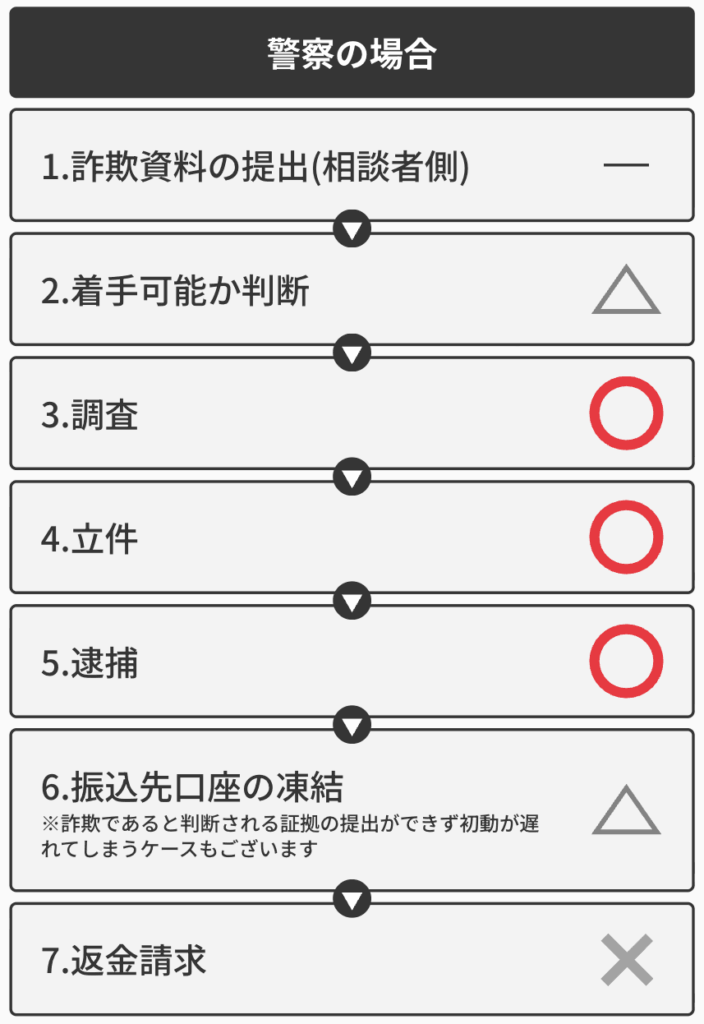

- 警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

- 消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

弁護士に相談していただければ、警察に相談した方が良い事案のアドバイスもできます。

まずは当事務所の無料相談をご利用ください!

弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

弁護士に相談する最大のメリットは「返金につながる手続きを直接進められること」です。

弁護士は「弁護士会照会制度」という権限を活用し、金融機関や関係機関に対して照会を行い、振込先口座の名義人・住所・残高などを調査することができます。

これにより、名前も住所も分からない相手であっても、返金を請求すべき対象を特定できる可能性が高まります。

さらに、振込先口座を凍結し、残っている資金を「被害回復分配金」として返還させる手続きも可能です。詐欺グループが逃げ切る前に迅速に動ける点が、行政の窓口などにはない大きな強みです。

銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

被害が発覚してからの時間が短ければ、銀行やクレジットカード会社に連絡することで支払いを止められるケースもあります。特にクレジットカード決済の場合、「チャージバック制度」と呼ばれる仕組みにより、不正取引や詐欺的な利用が確認できれば、利用者に返金される可能性があります。

また、銀行振込であっても、まだ送金処理が完了していない場合や、詐欺の疑いが濃厚で口座が凍結されれば、資金を守れるケースがあります。ただし、すでに資金が引き出されてしまっている場合には対応が難しくなるため、特に被害が発生してから時間が経ってしまった場合には限界があります。

警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

警察に被害届を出すことは、加害者の逮捕や刑事罰に直結する可能性があるため重要です。実際、刑事事件として立件されれば、詐欺グループの活動を抑止する大きな効果があります。

しかし、警察は「加害者を処罰すること」が役割であり、「被害金を取り戻すこと」までは対応していません。

被害届が受理されたとしても、その後に返金される保証はなく、逮捕に至らないケースも少なくありません。さらに、警察は証拠が十分でなければ被害届を受け付けてくれない場合もあります。

つまり、警察に相談すること自体は大切ですが、それだけでは資金を取り戻すことは難しいのが実情です。返金を目指すのであれば、警察と併せて弁護士に相談し、返還請求を進めることが欠かせません。

消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

消費生活センターは、投資詐欺・副業詐欺・ネット通販トラブルなど幅広い事案について無料で相談を受け付けています。

「これは詐欺なのかどうか判断できない」と迷った段階で利用するには適しており、担当者が適切なアドバイスをくれるほか、場合によっては弁護士や警察への相談を勧めてくれることもあります。

ただし、消費生活センターはあくまで「助言機関」であり、返金交渉や口座凍結などの具体的な対応を直接行うことはできません。あくまで入口としての利用に留まることが多いため、実際に被害金を回復したい場合には、弁護士など専門家への併用相談が不可欠です。

フォートレス国際法律事務所では、

- 24時間いつでもLINEでの無料相談

- 元裁判官の弁護士による信頼の対応

- 詐欺かどうかの【無料事前調査】

といった被害者に寄り添ったサポート体制が整っており、まごころ資産クラブのような事例でも多くの相談実績があります。詐欺かどうか確信が持てない場合でも、今すぐ相談することで守れるお金や情報があります。

ひとりで悩まず、まずは一度ご相談ください。