近年、「MAITOP」というアプリに関するトラブル報告がSNS上で相次いでいます。

X(旧Twitter)では、以下のような声が実際に投稿されており、多くのユーザーが不安を感じている様子がうかがえます。

「期日までに支払わないと、違約金が発生すると案内された」「Apple公式だと思ったけど大丈夫?」といった投稿からも、MAITOPは一見正規のアプリに見えるものの、実際には不審な点が多く、法的なリスクを伴う可能性があることがわかります。

本記事では、SNS上の情報や実際の利用者の声をもとに、MAITOPに関する懸念点や詐欺被害の可能性について、法律の専門家の視点から冷静に解説していきます。

本記事では、MAITOPに関する具体的なトラブル事例や注意点をもとに、万が一の際の対応方法や、返金請求の可能性について弁護士の視点から解説いたします。

「もしかして、あの請求はおかしいのでは…?」

そう感じた方は、ぜひ本記事を参考に、冷静な判断と早めの対応を心がけてください。

- 企業実態が不明・基本情報が一切開示されていない

- アプリ単体では利用できず、外部でアカウント共有される仕組み

- プライバシーポリシーの信頼性が極めて低い

上記の通り、MAITOPは詐欺の可能性が高いです。

既にMAITOPに入金してしまった場合は、すぐに弁護士に相談することで返金請求ができる可能性があります。

フォートレス国際法律事務所では、相談・事前調査を無料で承っております。(ご相談はこちら)

詐欺被害は早期対応が解決に繋がります。

被害の拡大を防ぐためにも、まずはLINEで弁護士にご相談ください。

※ご相談は何度でも無料です

MAITOPとは?どんな手口で詐欺に使われているのか

「MAITOP」は、Neeya Mohindraという個人開発者により配信されているファイナンス系のスマートフォンアプリで、2025年7月26日にiPhone向けに公開されました。

アプリ紹介ページでは、リアルタイム市場データの閲覧」・インタラクティブなチャート分析・最新の金融ニュースの提供など、金融リテラシー向上を目的とした学習支援ツールとして紹介されています。アプリ自体は完全無料で、取引やアドバイスの提供もないと明記されています。

しかし一方で、Appleに承認された正規アプリとして巧みに信頼性を装いながら、不審な請求が届いたり、「期日までに支払わなければ違約金が発生する」といったメッセージを送ってくる事例が確認されており、現在、消費者トラブルへの発展が危惧されています。

MAITOPの基本情報

| URL | https://apps.apple.com/jp/app/maitop/id6749157599 |

| 運営会社 | 不明 |

| 所在地 | 不明 |

| 代表者名 | 不明 |

| 電話番号 | 不明 |

| メールアドレス | 465Contactus@gmail.com |

| 登録番号 | 不明 |

MAITOPには、Applestoreで配信されているアプリがあるものの、運営会社や所在地・責任者名・登録番号などの事業者基本情報が一切確認できませんでした。

プライバシーポリシーに記載されたメールアドレスも無料メールアドレスであり、法人や企業用ドメインが用いられていない点も非常に不自然です。

また、データの取り扱い国が南アフリカと記載されているにも関わらず、日本語アプリとしてApp Storeで配信されており、日本のユーザーをターゲットにしている点も不自然です。

そのため、日本の法的枠組みで個人情報の扱いが保証されるかどうかは極めて不透明です。

MAITOPのアプリは怪しい?実際にダウンロードして検証してみた

MAITOPは一見すると、金融知識を深めたい人向けの学習用アプリとして配信されています。Apple Storeでも入手可能で、一見まともな機能が紹介されており、安心して使ってしまいそうになる内容です。

以下では、実際にアプリをダウンロードし、起動・使用してみた中で気づいた怪しい挙動や注意すべきポイントについて、実体験ベースで詳しく検証します。

アカウント登録ページが存在せず、いきなりログイン画面に遷移

実際にMAITOPアプリをダウンロードして起動すると、まず驚くのはアカウントの新規登録画面がないという点です。

一般的なアプリであれば、初回起動時に「新規登録」や「アカウント作成」の導線が表示されるものですが、MAITOPではメールアドレスとパスワードの入力を求める会員ログイン画面のみが表示されます。

この仕様により、「誰から共有されたアカウントを使う前提なのか?」「本来は外部からの招待でのみ使えるクローズドなアプリなのか?」といった不審点が浮かび上がります。

また、アプリ単体ではログイン情報の取得方法やヘルプもなく、利用者にとって極めて不親切かつ不透明な設計といえるでしょう。

このようなUIは、詐欺的なアプリや悪質な会員制サイトで多く見られる特徴でもあります。

App Storeレビューにも「詐欺アプリ」との投稿

さらに注目すべきは、Apple公式のApp Store上に投稿されたユーザーレビューです。そこには、「詐欺です」といった強い口調の被害報告が実際に掲載されています。

Appleの審査を通過しているアプリであるにもかかわらず、ユーザーから詐欺と明言されている時点で、通常の金融教育アプリとは大きく乖離しているといえるでしょう。

表向きを金融を学ぶためのアプリとして装っていても、裏側で個人情報の収集や不当な支払い請求などが行われている可能性は否定できません。

なぜMAITOPが詐欺に悪用されているのか

以下では、MAITOPが詐欺目的で利用されていると考えられる理由を、実際の挙動や構造、被害報告と照らし合わせながら整理していきます。

アプリ単体では登録できず、LINEや勧誘者経由のアカウント共有が前提

前述のとおり、MAITOPには新規アカウントを作成する画面が存在せず、最初から「ログイン前提」で設計されています。これは裏を返せば、

- 外部から招待された人だけが使える

- 勧誘者やグループからID・パスワードが配布される

- そのログイン情報を使って、特定の資産運用グループ内で利用させる

といった閉鎖的なアプリ構造である可能性が高いと言えます。

このような仕組みは、特定のネットワーク内で詐欺的サービスをクローズドに展開する際によく使われる手口です。

利用規約・プライバシーポリシーが確認できない、もしくは信頼性に欠ける内容

アプリ内では、利用規約やプライバシーポリシーが確認できないケースが多く、ユーザー保護の観点から非常に不安が残る仕様となっています。

一方で、AppStoreの配信元情報からはプライバシーポリシーのリンクが確認できたものの、その内容には注意が必要です。

プライバシーポリシーの冒頭には、以下のような記述が明記されています。

本ポリシーは「無料のプライバシーポリシージェネレーター」を使用して作成されました。

このように、専門家による法的監修がされていない可能性がある文書は、信頼性に疑問が残ります。

特に、GDPR(EU一般データ保護規則)や日本の個人情報保護法に準拠していない可能性が高く、適切なデータ管理体制が整備されているかも不明です。

金融庁の登録なし・運営者の実態不明

MAITOPのアプリ情報や公式ページを調査しても、運営会社名や責任者情報、連絡先といった法的に必要な表記が一切見当たりません。

さらに、アプリ上でも利用規約・プライバシーポリシーの掲載が確認できないケースが多く、情報の透明性に著しく欠けています。

また、金融サービスを提供するアプリであるにもかかわらず、日本の金融庁に正式な登録が確認できないことも、信頼性を大きく損なう要因となっています。

MAITOP詐欺の見抜き方|怪しいポイントをチェック!

アプリが本当に安全かどうか、自分で見抜くのは難しいこともあります。しかし、詐欺的な特徴にはある程度の共通点が存在します。

以下のようなポイントに当てはまる場合、詐欺や悪質なビジネスの可能性があるため、注意が必要です。

1.利用規約やプライバシーポリシーが曖昧・見つからない

正式な事業者であれば、法律に準拠したしっかりした利用規約・プライバシーポリシーを用意するのが一般的です。

MAITOPの場合、AppStore上ではポリシーが確認できたものの、内容を見ると無料の自動生成ツールで作成されたものでした。

これは、個人情報管理の信頼性や法的整合性が極めて低いことを示しています。

2.企業情報が曖昧、または実在確認できない

詐欺に使われるアプリや副業サービスの多くは、法人名や連絡先をあえて曖昧に記載しています。調べようとしても会社実態が出てこない場合は、かなり危険です。

3.「稼げる」「取り戻せる」などの甘い誘い文句が多い

これは情報商材詐欺や副業詐欺でよく使われるテンプレです。「リスクゼロ」と言われた時点で、逆にリスクの高さを疑うべきです。

4.サポート窓口がLINEのみ・対応が曖昧

詐欺系アプリは、証拠が残りづらいSNS(特にLINE)でやりとりを誘導する傾向があります。メールや電話番号がない、またはLINEだけのやりとりしかできない場合は要注意です。

5.請求が突然届く・違約金を理由に支払いを求められる

MAITOP関連でも、「いつの間にか有料会員になっていた」「請求が来て驚いた」という声が多数寄せられています。契約内容や課金条件が曖昧なまま金銭を請求するのは、特定商取引法違反にあたる可能性があります。

6.アプリの中身にコンテンツ性がない/本来の目的が不明

詐欺的なアプリの多くは、本来の目的が「課金」や「個人情報の取得」であり、アプリそのものには有益な機能がほとんどないことが多いです。

ダウンロードしても中身がスカスカだった場合、警戒すべきです。

まとめ:2つ以上当てはまったら要注意!

上記のようなポイントが2つ以上当てはまる場合は、そのサービスは詐欺や悪質商法に利用されている可能性が高いといえます。

特に、

- プライバシーポリシーの不備

- 企業実態の不明確さ

- LINE誘導+高額請求

このあたりが重なっていたら、絶対にお金を支払ったり、個人情報を渡さないでください。

MAITOP詐欺の口コミ・評判|実際の声から見える実態とは?

MAITOPに関する口コミを調査すると、不明瞭な請求や、利用規約の不備、強引な継続課金に関するトラブルが報告されており、中には「詐欺ではないか」と疑う声も少なくありません。

以下では、そうしたMAITOPの口コミ・評判をもとに、どのような被害やリスクが潜んでいるのかを掘り下げて解説します。

Appstoreでの口コミ

詐欺と断言する声

詐欺です。詐欺口座アプリ

Appstore

このように「詐欺口座アプリ」と断定されるケースでは、被害者本人が実際に金銭的損失や不審な挙動を体験している可能性が高いです。アプリが金融庁に登録された正規業者と無関係である場合、法的な保護も受けにくくなるため、即アンインストールと口座の凍結確認が推奨されます。

X(旧Twitter)での口コミ

App Storeにある=安心?実はそれ、盲点かも

アップル承認のアプリ?ヤバいです。詐欺に加担してるの?

X(旧Twitter)

AppleのApp Storeにあるからといって、すべてのアプリが安全とは限りません。詐欺アプリであっても、巧妙に審査をすり抜けて配信されるケースがあります。実際に被害報告が上がっている以上、「Appleが承認している=安全」という思い込みは危険です。信用すべきは審査元よりも、中身と運営の実態です。

「Meta広告→LINE→口座開設」詐欺の典型ルートに注意

Meta詐欺広告→LINE→詐欺口座開設→振込→出金出来ない!MetaとLINEが入口封鎖すれば済む話なのに

X(旧Twitter)

Meta(Instagram・Facebook)広告からLINE誘導、そして詐欺アプリへ─これは近年急増している詐欺の王道ルートです。LINEで信頼関係を築き、口座開設・入金へと誘導する手口は非常に巧妙で、しかも出金不可のまま放置されるケースが多発しています。

プラットフォーム側の規制強化も必要ですが、ユーザー自身が「広告に出ている=安全」と思い込まないことが最大の防御策です。

契約もしてないのに「違約金請求」!?典型的な脅し型の詐欺に注意

期日までに支払わないと、違約金が発生するんだって〜笑。本当、クソ詐欺師は、ムカつく。なーにも契約もしてない、サインもしてないのに、いつから契約って言ってんのか。

X(旧Twitter)

契約書にサインしていない場合、「違約金」の請求には一切の法的根拠がありません。

このように「契約したことにして支払わせようとする手口」は、詐欺の中でも悪質な心理的圧力型の脅し文句です。不安にさせて振込させようとするのが目的なので、絶対に支払わず、スクショを残して弁護士や消費生活センターへ相談してください。

Yahoo!知恵袋での口コミ

Yahoo!知恵袋での口コミはありませんでした。

MAITOPの詐欺被害に遭った場合はどこに相談すべき?

MAITOPなどの詐欺被害に気づいたとき、「まずどこに相談すればよいのか?」と迷う方も多いでしょう。

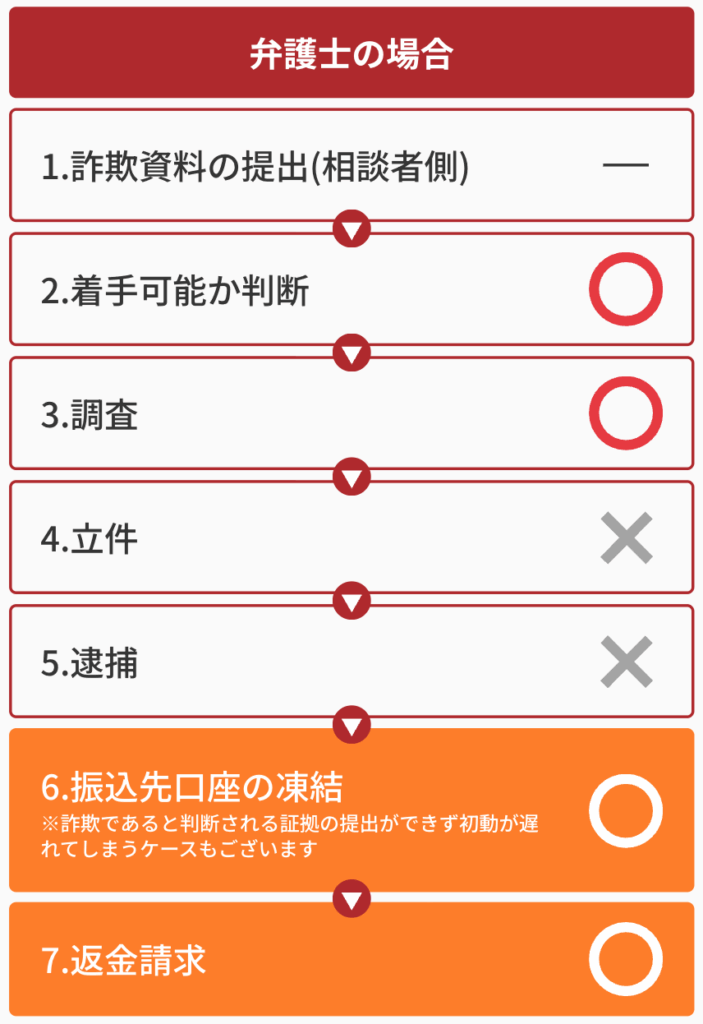

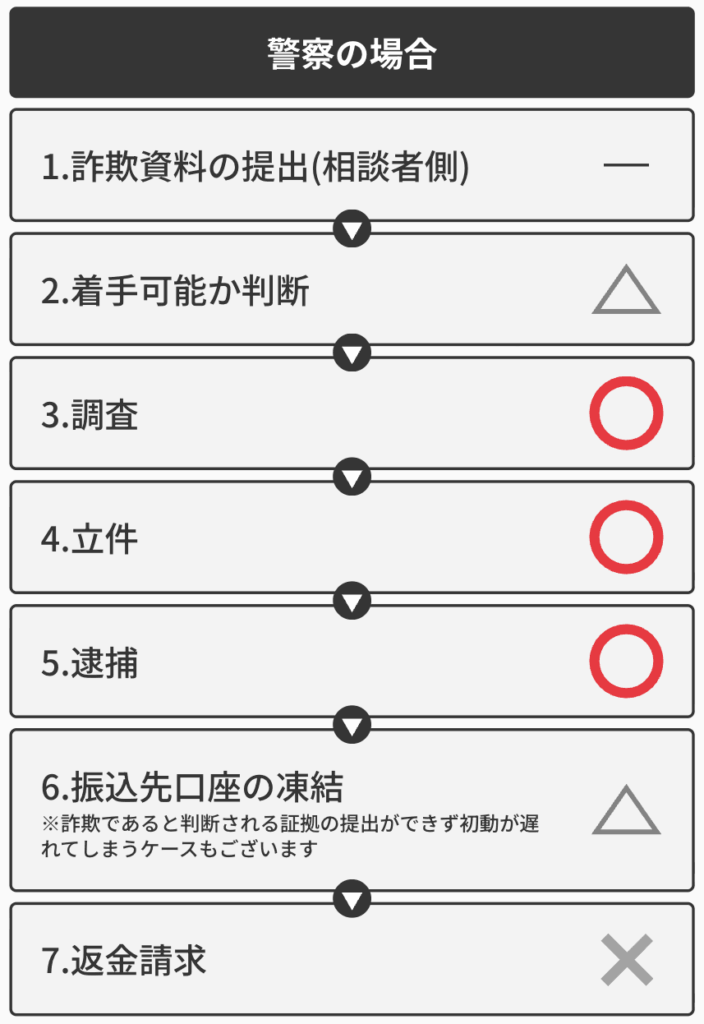

実際には、相談先によって対応内容や返金の可能性が大きく異なるため、状況に応じて正しい窓口を選ぶことがとても重要です。以下では、それぞれの相談先の特徴やメリット・デメリットについて詳しく解説します。

- 弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

- 銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

- 警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

- 消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

弁護士に相談していただければ、警察に相談した方が良い事案のアドバイスもできます。

まずは当事務所の無料相談をご利用ください!

弁護士なら照会制度を使って相手方の調査を行い、返金請求が可能

弁護士に相談する最大のメリットは「返金につながる手続きを直接進められること」です。

弁護士は「弁護士会照会制度」という権限を活用し、金融機関や関係機関に対して照会を行い、振込先口座の名義人・住所・残高などを調査することができます。

これにより、名前も住所も分からない相手であっても、返金を請求すべき対象を特定できる可能性が高まります。

さらに、振込先口座を凍結し、残っている資金を「被害回復分配金」として返還させる手続きも可能です。詐欺グループが逃げ切る前に迅速に動ける点が、行政の窓口などにはない大きな強みです。

銀行やカード会社は支払いを停止できる可能性がある

被害が発覚してからの時間が短ければ、銀行やクレジットカード会社に連絡することで支払いを止められるケースもあります。特にクレジットカード決済の場合、「チャージバック制度」と呼ばれる仕組みにより、不正取引や詐欺的な利用が確認できれば、利用者に返金される可能性があります。

また、銀行振込であっても、まだ送金処理が完了していない場合や、詐欺の疑いが濃厚で口座が凍結されれば、資金を守れるケースがあります。ただし、すでに資金が引き出されてしまっている場合には対応が難しくなるため、特に被害が発生してから時間が経ってしまった場合には限界があります。

警察は詐欺師を逮捕できる可能性があるが、返還請求までは対応していない

警察に被害届を出すことは、加害者の逮捕や刑事罰に直結する可能性があるため重要です。実際、刑事事件として立件されれば、詐欺グループの活動を抑止する大きな効果があります。

しかし、警察は「加害者を処罰すること」が役割であり、「被害金を取り戻すこと」までは対応していません。

被害届が受理されたとしても、その後に返金される保証はなく、逮捕に至らないケースも少なくありません。さらに、警察は証拠が十分でなければ被害届を受け付けてくれない場合もあります。

つまり、警察に相談すること自体は大切ですが、それだけでは資金を取り戻すことは難しいのが実情です。返金を目指すのであれば、警察と併せて弁護士に相談し、返還請求を進めることが欠かせません。

消費生活センターは様々な種類の詐欺について無料で相談可能

消費生活センターは、投資詐欺・副業詐欺・ネット通販トラブルなど幅広い事案について無料で相談を受け付けています。

「これは詐欺なのかどうか判断できない」と迷った段階で利用するには適しており、担当者が適切なアドバイスをくれるほか、場合によっては弁護士や警察への相談を勧めてくれることもあります。

ただし、消費生活センターはあくまで「助言機関」であり、返金交渉や口座凍結などの具体的な対応を直接行うことはできません。あくまで入口としての利用に留まることが多いため、実際に被害金を回復したい場合には、弁護士など専門家への併用相談が不可欠です。

フォートレス国際法律事務所では、

- 24時間いつでもLINEでの無料相談

- 元裁判官の弁護士による信頼の対応

- 詐欺かどうかの【無料事前調査】

といった被害者に寄り添ったサポート体制が整っており、MAITOPのような事例でも多くの相談実績があります。詐欺かどうか確信が持てない場合でも、今すぐ相談することで守れるお金や情報があります。

ひとりで悩まず、まずは一度ご相談ください。